|

聚乳酸(PLA)與PLA合膠環保材質 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

問題分析 生質塑膠(Biomass Plastics)是利用玉米、小麥、馬鈴薯等所富含的澱粉、纖維素為原料,並運用生化科技,經過精煉、發酵、合成等程序聚合形成生物可分解之材質,同為高分子(塑膠)材質的一種,與一般的塑膠有類似的機械性能與物化性質,其最大的優勢在於透過掩埋可藉由地層下的的細菌進行分解,只排放水及二氧化碳或甲烷。聚乳酸(PLA)則為最典型,且產量最大之一種。 初期PLA在導入食品接觸容器時,多運用於冷飲容器及生鮮低溫儲藏的包裝盒,其原始材質之耐熱溫度60℃左右,確實足以確保使用之安全。但由於環保政策於多年前的支持使用,其材質開始製作成各類食品容器具及包裝材料。但因生產廠家眾多,逐漸由原始的冷飲容器及生鮮低溫儲藏的包裝盒轉向製作成高溫使用之碗、筷、杯、匙等家庭用品,而耐熱溫度則成為聚乳酸(PLA)材質的主要問題來源。 玉米同為人類的食物來源之一,因氣候變遷,全球糧食不足之情況下,造成玉米價格上漲,使用玉米去製造PLA 的食品接觸物件,也同樣成為各界挑戰的議題。另外,國內地狹人稠,寸土寸金,所有的掩埋場因空間不足之緣故,無法接受掩埋這類廢棄物,而聚乳酸(PLA)材質的使用與推廣,則難以展現與達成其原開發之目的與素求。

圖1&2聚乳酸(PLA)之近期媒體報導

產業應用現況

生物可分解塑膠(又稱生物可降解塑膠)在日本和臺灣又稱為綠色塑膠,是可以在自然界降解的塑膠材質。在有足夠的溼度、氧氣與適當微生物存在的自然掩埋或堆肥環境中,可被微生物所代謝分解產生水和二氧化碳或甲烷,對環境危害較小。實際上,生物塑膠並不是什麼新概念。由樟腦和硝化纖維製成的賽璐珞,早在1850年代就被發明出來作為象牙撞球的替代品。但就像其他早期發明的可循環塑膠一樣,賽璐珞缺乏合成塑膠的可撓性和發展性,因此現在多半只能拿來做領口襯料和桌球。

在生物分解性塑膠中,聚乳酸因產量的關係,最常被使用到容器及包裝類產品。目前的主要使用於包裝盒、蛋盒、冷飲容器、生鮮托盤;以及使用於電子類產品的外包裝。外包裝在回收的過程中可以視同為紙類回收物,後續處理方式相對單純。除了上述食品接觸物件及電子類產品的包裝外,另有其他以下之用途:物流用之防水薄膜和條碼、防水帆布和衣料、煙火的包皮、汽車的絨毛踏墊、醫療手術縫合線及塑膠乳液所塑型之各式產品。

圖3&4聚乳酸(PLA)之原料脂粒與半成品

冷飲容器、生鮮低溫儲藏的包裝盒、淋膜紙杯與封口膜、餐器具於目前產業的應用情況,主要分類如下:

¨冷飲容器主要的用途為盛裝冷飲,多用於冰品、茶品及果汁之盛裝,目前多數以單純的聚乳酸(PLA)製成居多,為維持外觀透明,幾乎都以不添加添加物之方式製造。

圖5 冷飲容器

¨ 生鮮低溫儲藏的包裝盒主要的用途為外包裝之保護與隔離用途,目的在於使內容物不易受外力破壞或避免蚊蠅之微生物污染。多數以單純的聚乳酸(PLA)製成居多,為維持外觀透明,幾乎都以不添加添加物之方式製造,少數則添加顏料以進行呈色。

圖6 生鮮低溫儲藏的包裝盒

¨餐器具主要的用途為進食之輔助器具,早期多伴使用於生冷之食物與食品,但目前已逐漸使用於高溫之場合中;多數以單純的聚乳酸(PLA)添加顏料之方式製成,使成品維持特定之顏色,少數則以不添加添加物之方式製造外觀透明之產品。

圖7 餐器具

¨淋膜紙杯與封口膜主要的用途為隔離用途,與紙杯合併使用時則以防水為主要用途,若作為封口膜時則以隔離外界污染為其主要目的,多數以單純的聚乳酸(PLA)製成居多,為維持外觀透明,幾乎都以不添加添加物之方式製造。以聚乳酸(Polylactide, PLA) and聚己二酸-對苯二甲酸丁二酯(Poly(butylene adipate-co-terephthalate), PBAT)合膠製成具有彈性之薄膜,則可作為保鮮膜類之產品。

圖8 淋膜紙杯

自從環保署逐步禁用PVC材質,以及各地方政府陸續禁用保麗龍杯以來,缺少的塑膠材質則幾乎由聚丙烯(Polypropylene, PP)、聚乙烯(Polyethylene, PE)、聚對苯二甲酸乙二酯(Polyethylene terephthalate, PET)及聚乳酸(Polylactide, PLA)等材質所取代,其主要食品接觸物件的使用品項有:冷飲容器、生鮮低溫儲藏的包裝盒、淋膜紙杯、封口膜、餐器具等。 根據環保署的統計,97年一年的使用聚乳酸(PLA)量約1,500公噸,後續應該會持續的增加。因其外觀呈現透明,而且比重與多數透明塑膠材質相當,不容易在回收過程中與傳統塑膠分離。另外,目前未針對此材質設計特定三角型的塑膠回收標誌,相關民眾及回收業者無法加以辨識,目前僅能將此材質與一般無法回收之廢棄物,一併送至焚化爐焚燒。此現象除無法展現原有材質之生物可分解之特性外,更影響目前回收量最大;回收比例最高及純度最高的PET材質,其影響除了使得回收程序便為更加複雜外,同時又影響原PET回收材質的應用與效益。 風險之可能來源及現行管制標準 根據估算,台灣手搖茶飲的市場一年產值大約336億元,用掉的杯子近10億個。塑膠杯有各種材質,除了PP、PE、PET、保麗龍(PS)外;PLA外觀與材質看起來與PET無異,所以也可以做成塑膠袋、包裝容器(超市蛋盒、生鮮托盤)、市面上常見的透明杯(冷飲容器等)。 在國內已有多家業者大量製造聚乳酸(PLA)之相關食品接觸物件,進而外銷至歐美國家,其產能也不斷在擴充之中,若PLA材質之食品接觸物件符合食品安全衛生標準,再加上材質還能在自然環境中完全分解,自然會由消費大眾所採用。 但整體來說,塑料材質在高溫下較易產生高風險,國內有業者自2008年將原本PLA「不耐熱」及「材質脆」的兩大問題,透過提高結晶性及合膠方式加以解決。但由於使用仍未普及;部份業者仍使用傳統PLA,合膠之新材質是否安全,將為風險的主要來源。 下就兩類風險之可能來源進行說明: ¨材質配方組成 ² 單純透明之PLA材質,因對透明性之要求較高,幾乎沒有機會加入其他添加劑的需求。 ² 合膠類PLA材質,以聚乳酸(Polylactide, PLA) and聚己二酸-對苯二甲酸丁二酯(Poly(butylene adipate-co-terephthalate), PBAT)合膠製成各類產品,PBAT材質為新材質,有待進一步對其食品接觸用途進行安全性評估。 ² 呈色之PLA材質,因呈色需求所添加之顏料,亦應就其顏料進行適當的審查與評估,確保不會有溶出之行為。 ¨材質耐熱特性 ² 多數的業者仍採用不同類烈的PLA材質,而材質在發生軟化的情況則可能會有較多添加劑溶出之疑慮,仍需嚴格加以管制。

現行管制標準 塑膠類之規定:

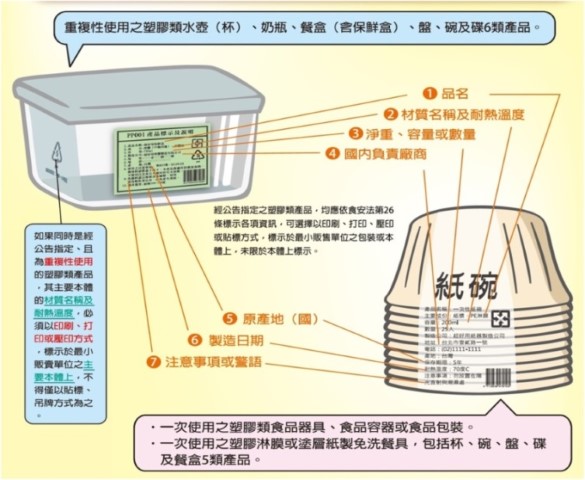

如何選擇及正確使用 聚乳酸(Polylactide, PLA)材質屬於熱塑性高分子材質並非是均質材料,目前單純之原始材質及經改質強化彈性及耐熱性之不同類型皆同時使用中,而耐熱特性的表現仍將是最主要的考量因素。綜合以上說明,以非專業人士要在無明確資訊下有效確定材質確耐熱溫度是不可能的。但可以藉由材質的判定與標示規定資訊來判別適用性。當然,若能確定使用場合與方式,就變得比較容易。 目前環保署依廢棄物清理法已公告生質塑膠為應回收廢棄物,並要求製造業者依廢棄物清理法第19條規定加強生質塑膠材質容器的辨識度,除了回字型的回收標;還要求製造業者於回收符號三角型『7』的下方加註『PLA』。

圖9商品標示資訊

考量塑膠類食品器具、容器、包裝之使用安全,基於使用者可能面無資訊不充足之情況下,如何辨識含有高風險的塑膠製品材質,亦或在較安全的使用條件下;使用塑膠類食品器具、容器與包裝。以下幾點注意事項,可供使用者參考。

¨辨識材質 (1)商品標示 最有效辨識聚乳酸(Polylactide, PLA)材質所製成之各類食品容器、器具及包裝材料的方法為仔細閱讀商品標示,其中即包含材質種類及耐熱溫度之資訊,而使用各類產品時,務必嚴格遵守之耐熱溫度之上限,若有注意事項及警語說明,亦應依照說明;避免錯誤之使用方式。

(2)外觀與材質特性 在無法藉由商品標示獲得材質種類之資訊時,可藉由以下表之各材質特性進行粗略的判別。 表1 各種塑膠材質食品器具、容器、包裝之特徵

資料來源:塑膠中心彙整

¨使用限制與適合的條件

表2 各種塑膠材質之耐熱溫度與食物耐受特性

※〇表示適用(在正常的使用條件下適合使用) 資料來源:塑膠中心彙整 ※☆表示材質差異性大,選用需特別注意

眾多以塑膠材質製成之塑膠類食品器具、容器、包裝,皆應考量實際使用場合與條件,選擇耐熱溫度適合之材質與產品,才得以保障食品不受影響,進而安全使用各類塑膠產品。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||