《綠色永續篇》 永續材質圖書館引領產業創新 塑膠工業技術發展中心 臺灣永續材料發展推手

塑膠中心新聞

塑膠中心永續材質圖書館透過實體與線上平臺,鏈結產業、學界與國際資源,輔導業者創新運用永續材料,建構對環境友善的生產與消費模式,推動綠色轉型,助力臺灣永續發展。

全球企業大步朝永續發展邁進,使用永續材料亦成為企業轉型關鍵。財團法人塑膠工業技術發展中心(簡稱塑膠中心)副總經理許祥瑞說明,無論國內外,對於永續材料的定義並無嚴格與統一標準,但其主要概念已漸趨一致。依美國建築師協會(American Institute of Architects)定義,「永續材料」是指在採集原料、製造產品或在生產過程中使用, 以及使用後可循環再利用,使得製程或產品對人類健康負擔最小、對地球環境最無害的材料。

永續材料最好是「有效省能資源」(提高能源使用效率、降低能源消耗,並對環境友善)的材料,或透過加工技術讓產品更輕或透過可拆解、摺疊設計減少體積,或優先使用天然素材、再生材料,並具備更省水、更耐用,或延長產品壽命等特性。同時,永續材質必須易於回收,鼓勵使用回收料,追求材質單一、易拆解, 並具備完善的回收系統或可分解性。

許祥瑞解釋,材料是否為永續材質,其認定條件相對複雜。「有人可能會問,使用竹子是否環保?假設我們比較竹子或木頭做的垃圾桶,和不鏽鋼做的垃圾桶,直覺上、我們可能會覺得竹子做的比較環保。但如果換成竹子做的免洗筷和不鏽鋼筷子相比較,我們又會覺得不鏽鋼筷子比較環保。」換言之,材料是否具有永續性, 很難一以貫之,必須要將「材質」與「使用方式」一併考量。

永續材質圖書館 改變力量的起點

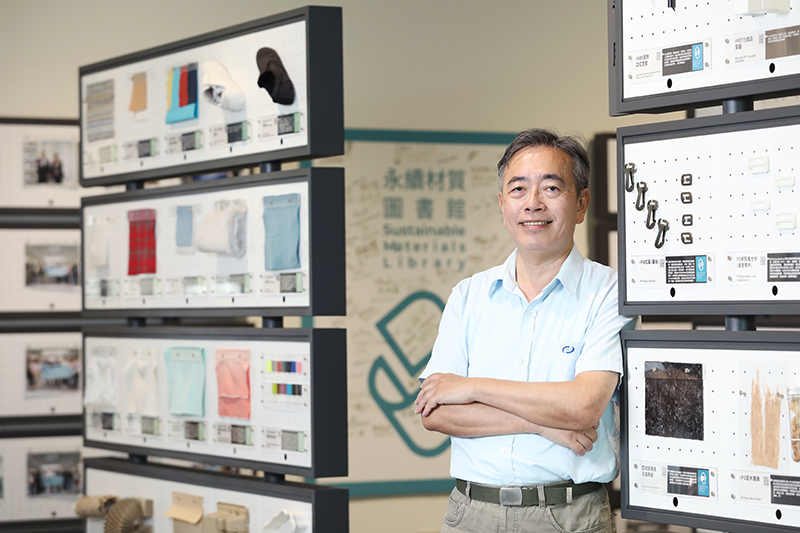

走入位於臺中西屯工業區39路塑膠中心4樓的「永續材質圖書館」(Sustainable Materials Library,簡稱SML),斗大的海報標語「永續是改變的力量,材質是改變的起點」映入眼簾,充分顯示該館持續協助企業運用永續材質的願景。

SML不僅提供實體(館藏)交流,也設有線上平臺,整合材料知識、應用設計、供應鏈鏈結及趨勢掌握等多元服務,協助企業解決導入永續材質的痛點,並建構對環境友善的生產與消費模式。

許祥瑞談到,「很多人可能聽過咖啡渣做的紡織品(稱為「咖啡紗」),但許多設計師可能想拿到這種布料卻不得其門而入。開發永續材料的企業,也常苦惱於後續的設計師或使用者在哪裡,彼此缺乏接觸管道。」塑膠中心希望透過SML建立平臺,協助企業相互交流。

許祥瑞說,在網購盛行的時代,消費者往往傾向選擇價格較低的商品,導致廉價商品愈來愈多,壓縮臺灣高品質永續產品的生存空間。SML希望透過推廣永續材料,提升產品附加價值,以應對海外產品在國際市場上的低價競爭。

塑膠中心負責管理SML的館長陳靜珊指出,目前不僅是業者對使用永續材料製作產品並推廣至國際市場有興趣,臺灣政府部門亦希望塑膠中心積極輔導業者研發與行銷永續材質與產品,讓臺灣永續材料在海外市場發揚光大。

SML跨域交流 助企業掌握永續脈動

SML整合「線下加線上」(簡稱O2O)模式,提供實體圖書館與線上服務。目前館內以開架方式展示近千種材質樣品,每年吸引超過200場、50個以上團體參訪,除了臺灣重要產業公協會外,還包括歐洲、東南亞、東北亞、美國等單位機構、民間社團組織等。SML也獲原料供應商、製造業者和品牌企業的青睞,透過SML平臺鏈結學校設計系、材料系、行銷系等相關師生人才,建立資訊交流平臺,歡迎各領域需求者多加利用。

SML協助企業導入永續材質的指引流程,包括「了解需求」、「篩選合適材質」、「媒合需求企業與供應商」、「產品的試製與打樣」、「估算檢碳減廢效益」和「追蹤成果」等,系統化引導企業運用永續材質, 達成綠色轉型。SML也密切關注國際法規、材料技術以及應用市場發展趨勢,以掌握產業脈動,成為業界的導師。

輔導成功案例 綠藤生機創海廢再生瓶

塑膠中心的服務,已促成多個成功案例。以綠藤生物科技公司(品牌名為「綠藤生機」)為例,原本產品包裝使用廣泛回收的PET材質。在塑膠中心建議下,改用廢漁網回收再製的PE材質。許祥瑞表示,「業者從漁港回收廢棄漁網,經過清洗、破碎,再製成粒子,運用這些粒子製成瓶子,還測試不同添加比例下瓶子的物性是否符合要求。」綠藤生機成功推出全臺首支在地海廢再生瓶洗髮精,達成100%再生瓶目標,成為其他業者可借鑒的典範。

在材質選擇方面,綠藤生機的再生瓶採用HDPE(高密度聚乙烯)材質,相較於PET(聚對苯二甲酸乙二酯)材質,有顯著的環境效益優勢。HDPE的碳排係數(kg CO2e,指單位材料所排放的二氧化碳當量)低於PET,烘料溫度HDPE 比PET 低,且其製造過程為一段式,相對PET是先射瓶胚再吹瓶的二段式製程,更節能高效。

另外,在材料密度方面,PE(聚乙烯)的密度較小,約0.88至0.96 g/cm3, 相較於PET(1.38至1.4 g/ cm3),在相同重量下,能生產出更多產品。

輔導企業轉型 永續創新成果豐碩

許祥瑞談起近年塑膠中心輔導成功案例,如數家珍。例如,位於臺南的華美光學,是臺灣太陽眼鏡的「隱形冠軍」。在塑膠中心輔導下,利用廢棄漁網回收再利用,成功製成不同顏色的鏡框,產品已外銷國際,展現永續創新思維。另外,塑膠中心也輔導文明鋼筆公司(以SKB為品牌), 推出以回收材料製成的黑面琵鷺鋼筆,透過材料循環及在地生態設計元素,一舉榮獲金點設計獎,顯示回收材質在文具領域的潛力。

陳靜珊解釋,塑膠中心也協助不少企業應用海廢材料,如臺中在地深耕40年的吹瓶廠郁慶塑膠,嘗試以海洋廢塑膠再利用,透過設計、加工技術,克服材料限制,打造「易堆疊海廢萬用箱」,獲得臺中市政府創業競賽「製造轉型組」金獎,為傳統產業轉型升級的標竿典範。

進入市場策略 掌握技術、法規、市場

對於有意投入永續材料市場的新進業者,許祥瑞強調「技術」、「法規」和「市場」等3個關鍵層面。他認為, 業者入行,往往是從技術角度出發,對本身已擁有相關技術,自信滿滿。然而,回收料與新料品質是否穩定、乾淨,甚至是否有異味等方面存在差異,都是過去生產原生材料的企業可能未曾遇過的挑戰。

許祥瑞解釋,了解拓銷目標市場的法規限制至關緊要。例如,食品接觸容器使用回收材料,也存在相關的法規限制。因此,了解並遵守法規是進入永續材質市場的必要條件。最後, 市場接受度是成功的關鍵。唯有市場接受、消費者願意購買,產品才能成功。許祥瑞提醒,每個國家、地區的消費水準和接受度不盡相同,例如臺灣、日本和印度消費者,對於永續產品的認知和支持程度就有差異。因此,新進業者需精準拿捏投入市場的時機和策略。

許祥瑞強調,塑膠中心的主要理念是將國際視野鏈結在地價值,臺灣的在地價值是高公民素質的垃圾分類習慣,加上完善的回收系統及完整的再生及製造體系。在民眾、政府及企業合力下,創造新的永續思維、材料、產品與商業模式。如何將這些在地優勢與國際法規趨勢及市場需求結合, 將是臺灣永續發展的關鍵。