塑膠專欄

智能辨識薄膜包裝材料

食品包材

傳統的包裝主要功能為盛裝、保護、方便運輸、傳達資訊等等。隨著科技的進步,現在的包裝不僅僅只有傳統的阻隔功能,還能感知環境變化而做調整,進而保護產品以達到維持產品的品質及延長保存期限等等目的。

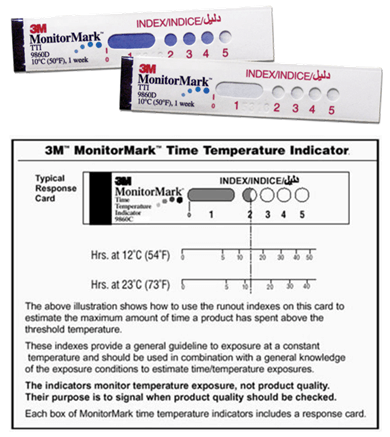

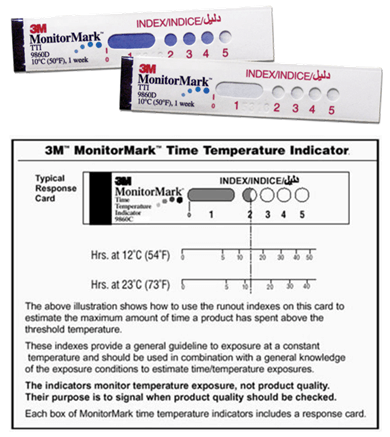

除了維持產品的品質及延長保存期限外,如何在產品交付到消費者時,能夠確保從生產者到消費者之間產品有維持產品最佳化。舉例來說,近年來冷凍配銷技術成熟,加上冷凍、冷藏方式銷售的產品顯著增加,因此生產、運輸、儲藏、陳列過程所需要的現代化冷凍、冷藏設備也應運而生。冷凍或冷藏食品對產品生產、加工過程的溫度控管非常重要,但是往往在運送或架售過程中,零售商或消費者常對溫度的控制與維持不夠嚴格。如此溫度變動不僅造成品質的損失,更會因為產品的變質而有安全上的顧慮。現在已有多種的指示器(indicator)應用在食品工業上,不管是利用酵素反應或者聚合反應等等方式使標籤產生顏色變化或是色塊移動。例如:3M公司生產的Monitor MarkerTM(圖一),利用染色甘油酯的擴散性及紙蕊的多孔性運用達到臨界溫度-時間指示器(Critical Temperature-Time Indicator, CTTI)。另外,如LifeLines公司所製做的The Fresh-Check® Indicator,在指示器內部的固態聚合物上塗有一層無色acetylenic monomer薄層,利用溫度改變產生顏色變化。 圖一、3M公司生產的Monitor MarkerTM的溫度-時間指示器

圖一、3M公司生產的Monitor MarkerTM的溫度-時間指示器

塑膠工業技術發展中心將建構一個『智能辨識技術薄膜平台』,而此新穎活性包裝(active package)中,主要結合指示器與生物感測器(biosensor)的優點而衍生出來的智能辨識薄膜包裝材料,利用物理、化學原理使包裝薄膜顏色產生變化。優點在於使用智能辨識薄膜所包裝產品,在品質產生變化時,不需要破壞包材即可利用外觀包材顏色變化得知。簡單來說,所有產品從生產者製造生產產品開始,到消費者手中需要經過多種過程,為了避免在生產、運輸、儲藏、陳列過程中是否有其他環境因素所造成產品的瑕疵,卻又無法知道在過程中哪個環節出現問題,藉由智能辨識材料可以釐清責任問題。例如:在食品包裝中可以在食品變質之前發出警告,避免消費者攝入品質不良的食品導致食物中毒的情況發生。

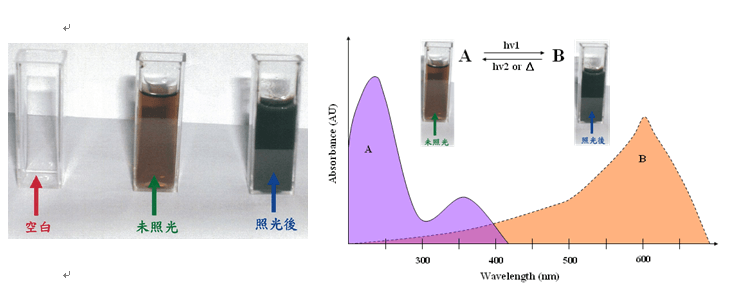

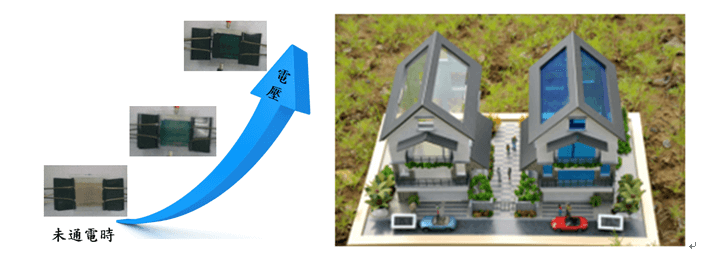

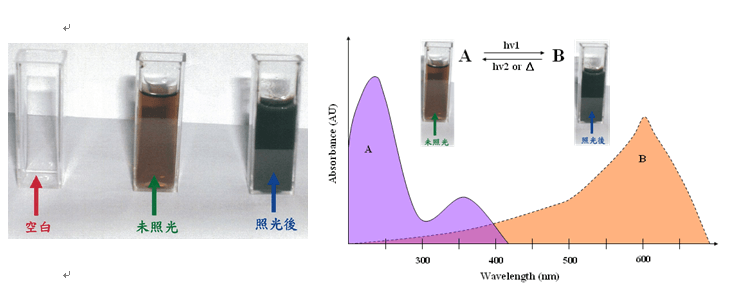

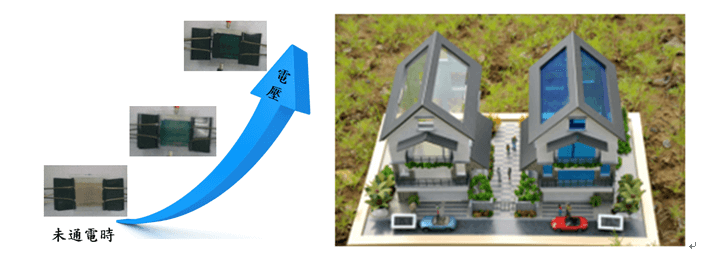

所謂的智能辨識材料是依照不同外來刺激物(如化學或者物理)的被引進而引起顏色的改變或者是限制光的放射,而且此變化需為可逆變化,從而可以分為光致色變(photochromism)、電致色變(electrochromism)、熱致色變(thermochromism)、氣致色變(gaschromism)等等。物質在顏色上的改變,不論從透明→藍色或者褐色→綠色等等,都可以很容易由消費者的眼睛或者使用分光光度計測得,像此類顏色的變化,在視覺上提供極為重要的訊息。例如:光致色變簡單的定義是指化合物在兩種狀態(A和B)吸收不同電磁輻射的可逆變化及其擁有不同的吸收光譜(如圖二)。另外,電致色變是由於化合物於外加電場或電流的作用下,發生氧化或者還原的可逆反應,造成光學性能在可見光波長範圍內產生穩定可逆變化的現象(如圖三)。

圖二、光致色變圖片及其吸收光譜

圖三、右圖為電致色變測試、左圖為房屋模型模擬變色前後(資料來源: UDN 2010/2/2)

塑膠工業技術發展中心在智能辨識技術薄膜平台中,將結合材料、加工、產品設計技術,並串聯產業能量和終端使用者需求;主要目的要解決指示器的不便利性,直接在薄膜包裝上就可以達到即時辨識的效果。因此,此類型材料未來將可被運用在不同領域,如:食物鮮度辨識及電子包材濕度辨識或其他民生用品等等。

除了維持產品的品質及延長保存期限外,如何在產品交付到消費者時,能夠確保從生產者到消費者之間產品有維持產品最佳化。舉例來說,近年來冷凍配銷技術成熟,加上冷凍、冷藏方式銷售的產品顯著增加,因此生產、運輸、儲藏、陳列過程所需要的現代化冷凍、冷藏設備也應運而生。冷凍或冷藏食品對產品生產、加工過程的溫度控管非常重要,但是往往在運送或架售過程中,零售商或消費者常對溫度的控制與維持不夠嚴格。如此溫度變動不僅造成品質的損失,更會因為產品的變質而有安全上的顧慮。現在已有多種的指示器(indicator)應用在食品工業上,不管是利用酵素反應或者聚合反應等等方式使標籤產生顏色變化或是色塊移動。例如:3M公司生產的Monitor MarkerTM(圖一),利用染色甘油酯的擴散性及紙蕊的多孔性運用達到臨界溫度-時間指示器(Critical Temperature-Time Indicator, CTTI)。另外,如LifeLines公司所製做的The Fresh-Check® Indicator,在指示器內部的固態聚合物上塗有一層無色acetylenic monomer薄層,利用溫度改變產生顏色變化。

塑膠工業技術發展中心將建構一個『智能辨識技術薄膜平台』,而此新穎活性包裝(active package)中,主要結合指示器與生物感測器(biosensor)的優點而衍生出來的智能辨識薄膜包裝材料,利用物理、化學原理使包裝薄膜顏色產生變化。優點在於使用智能辨識薄膜所包裝產品,在品質產生變化時,不需要破壞包材即可利用外觀包材顏色變化得知。簡單來說,所有產品從生產者製造生產產品開始,到消費者手中需要經過多種過程,為了避免在生產、運輸、儲藏、陳列過程中是否有其他環境因素所造成產品的瑕疵,卻又無法知道在過程中哪個環節出現問題,藉由智能辨識材料可以釐清責任問題。例如:在食品包裝中可以在食品變質之前發出警告,避免消費者攝入品質不良的食品導致食物中毒的情況發生。

所謂的智能辨識材料是依照不同外來刺激物(如化學或者物理)的被引進而引起顏色的改變或者是限制光的放射,而且此變化需為可逆變化,從而可以分為光致色變(photochromism)、電致色變(electrochromism)、熱致色變(thermochromism)、氣致色變(gaschromism)等等。物質在顏色上的改變,不論從透明→藍色或者褐色→綠色等等,都可以很容易由消費者的眼睛或者使用分光光度計測得,像此類顏色的變化,在視覺上提供極為重要的訊息。例如:光致色變簡單的定義是指化合物在兩種狀態(A和B)吸收不同電磁輻射的可逆變化及其擁有不同的吸收光譜(如圖二)。另外,電致色變是由於化合物於外加電場或電流的作用下,發生氧化或者還原的可逆反應,造成光學性能在可見光波長範圍內產生穩定可逆變化的現象(如圖三)。

圖二、光致色變圖片及其吸收光譜

圖三、右圖為電致色變測試、左圖為房屋模型模擬變色前後(資料來源: UDN 2010/2/2)

塑膠工業技術發展中心在智能辨識技術薄膜平台中,將結合材料、加工、產品設計技術,並串聯產業能量和終端使用者需求;主要目的要解決指示器的不便利性,直接在薄膜包裝上就可以達到即時辨識的效果。因此,此類型材料未來將可被運用在不同領域,如:食物鮮度辨識及電子包材濕度辨識或其他民生用品等等。