塑膠專欄

塑膠類食品容器具高風險危害物質

食品包材

近年來隨著環保及健康安全意識之抬頭,不安全物質與商品不斷地被揭露,而管理制度受到相關組織與團體的關注,造成管理制度上之改革壓力。雖然,近年來快速的修訂國內『食品器具容器包裝衛生標準』,但由於塑膠類食品容器具及包裝材料之種類眾多,因應產品特性需求所添加之各類添加劑更是多如牛毛。觀察國內目前的食品容器具及包裝材料管理模式可以發現,在『後市場監視的管理模式』下常會發生風險物質未受到列管,但卻被製造業者使用到產品的製程中。在此情境下,有必要探討具有高風險之化學物質如何列入管制之評估模式,以加速國內列管危害物質,保護消費者安全使用之權益,協助主管機關強化管理。

塑膠類食品容器具及包裝材料是極為普遍的日常生活用品,在食、衣、住、行、育、樂等人類生活需求中均可發現其相關產品。由於與食品接觸之相關塑膠製品,涉及使用行為與過程中『高風險危害物質』溶出至食物的風險,因此其衛生安全議題逐漸受到關注。

然而塑膠容器產品製造時,如使用之原料不良、製造技術不佳或其他人為因素,往往會導致後端產品發生衛生安全之疑慮。在國人飲食習慣中,為了生活的便利性與快速,盛裝食物或飲品大多選用塑膠材質之食品餐器具製品為主,另一方面因塑膠產品價格廉價、隨手可得,造就大眾喜愛使用塑膠製品的主因。目前塑膠製造工廠於加工時業者為了附予其外觀色彩、加工性及特殊功能上的需求…等目的,大多在製程中加入各種添加劑、改質劑或塑化劑…等,造成源頭原料的複雜化,這些微量的化學成分可能會經由使用過程或與各類食品接觸後,從塑膠容器中轉移到食品,致使有必要就食品衛生安全做進一步的管理。

在國際各先進國家中,目前已有不少國家訂定出較完整的危害物質評估模式,例如:日本化審法、歐盟新化學品政策(REACH)、中國新化學物質危害評估導則、台灣環保署篩選毒化物作業原則等,以下將就各國評估模式進行重點描述。

綜觀國內目前的管理模式可以發現,在後『市場監視的管理模式』下常會發生風險物質尚未受到列管,即被製造業者使用到產品的製程中。

隨著化學品鑑別分析技術的增強及人類對環境品質要求的不斷提高,一類具有持久性(Persistent)、生物蓄積性(Bioaccumulative)和毒性(Toxic)化學物質(統稱為PBT物質),PBT物質可在環境中長期存留食物鏈中,最後則傳遞回高等生物,致使產生致癌性、致畸性、內分泌干擾性、生殖毒性、免疫毒性等多種危害。

目前歐盟及各先進國家之安全管理組織,相繼推動在消費性產品公布各類危害物質管理規範,如歐盟的REACH、美國的TSCA、中國大陸的新化學物質環境管理辦法及日本的化審法。因此,以下將先針對歐洲、美國、日本及大陸…等國家進行簡要說明,摘錄各國評估模式中之重要評估因子,加以歸納與比較分析。

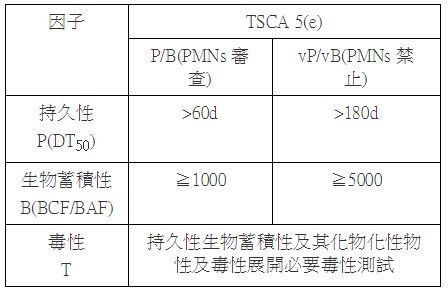

(1)美國毒性物質管制行動Toxic Substances Control Act (TSCA)

美國有毒性物質管制行動(Toxic Substances Control Act),簡稱TSCA,1976年開始實施。本法涵蓋工業化學品及其在生產和流通過程中的管理,建立了商用化學品報告、記錄、跟蹤、測試和使用限制等要求在內的一整套化學品管理制度。TSCA法將美國境內的化學物質分為“現有物質”(已列入TSCA名錄的物質)和“新物質”(未列入TSCA名錄的物質)來進行管理。1979年EPA公佈的首份TSCA現有化學物質共收錄入61000-62000種化學物質。截至2010年底,最新TSCA現有物質名錄已多達83000種,平均每年新增700多種新化學物質。對於“新化學物質”,通常情況下,企業需要在商業生產或進口前90天向EPA提交完整的預生產申報(PMN),除非法規豁免申報。

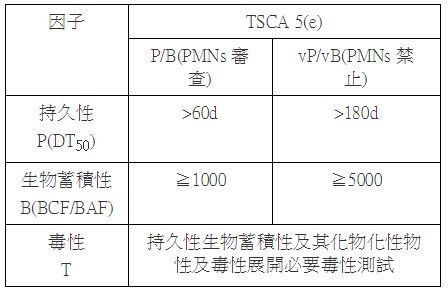

評估標準如下表:

表1 美國毒性物質評估標準

(2) 歐盟新化學品政策REACH

歐盟新化學品政策REGULATION (EC) No. 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (以下簡稱REACH),依據歐盟法規67/48/EEC對危害物質分類的定義,危害物質主要分成兩大類:(1)高度關切物質 (Substance of Very High Concern, SVHC)。(2)非高度關切物質但仍具有危險性。化學品安全評估的實質評估內容,包含人類健康、物理化學、環境有害評估、持久性、生物累積性、毒性物質、高持久性、高生物累積性等評估,如果物質被歸為高度關注物質(SVHC),還要進行暴露評估與風險特徵的描述。

評估標準如下表:

表2 歐盟新化學品危害物質評估標準

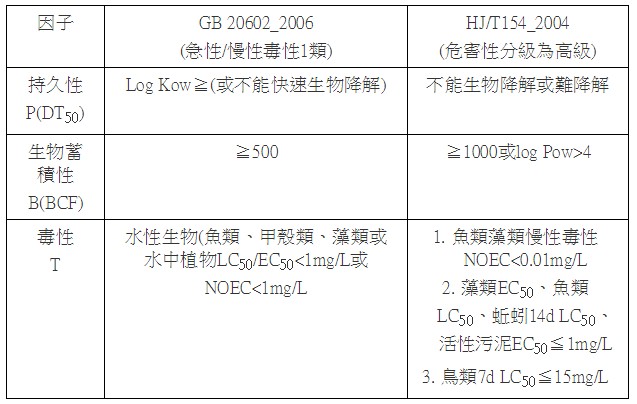

(3) 中國大陸的新化學物質環境管理辦法

2003年制定「新化學物質環境管理辦法」,為貫徹「新化學物質環境管理辦法」,規範新化學物質危害評估工作,2004年制定了「HJ/ T 154-2004新化學物質危害評估導則」,內容規定了的資料要求、評估方法、分級標準和評估結論編寫等事項。依據申報物質的一次性或全年累積性的生產或進口數量(Q)確定的危害評估水準。

根據新化學物質毒性綜合評估和暴露預評估分級進行健康危害評估。健康危害共分4級:極高危害、高危害、中等危害、低危害。依生態危害和環境暴露進行生態環境危害劃分為極高生態環境危害、高生態環境危害、中生態環境危害和低生態環境危害、無生態環境危害。

評估標準如下表:

表3 中國大陸新化學品環境物質評估標準

(4) 日本化審法 CSCL

日本於1973制定化學物質審査規制法関係,根據化審法建立一套風險危害物質的評估制度,針對新化學品生產或輸入前評估是否具有持久性等危害,並依化學品特性於生產、輸入及使用時判斷是否有管理之必要。化審法目前直接引用國際上較為通用OECD測試方法,以提供新化學品危害評估之結果。於 2011 年 4 月 1 日起,要求境內的製造商與進口商,進行所謂的年度通報作業,若無依法進行通報,則將會面臨可能無法順利製造或進口。

化審法目前直接引用國際上較為通用OECD測試方法,以提供新化學品危害評估之結果,包括:生物降解性測試 (OECD TG301C)、生物蓄積性測試 (OECD TG 107/177, TG 305)、重複劑量毒性測試、染色體結構變異測試 (OECD TG 407/408/422, OECD TG 471/473)、生態毒性測試 (OECD TG201/202/203)。

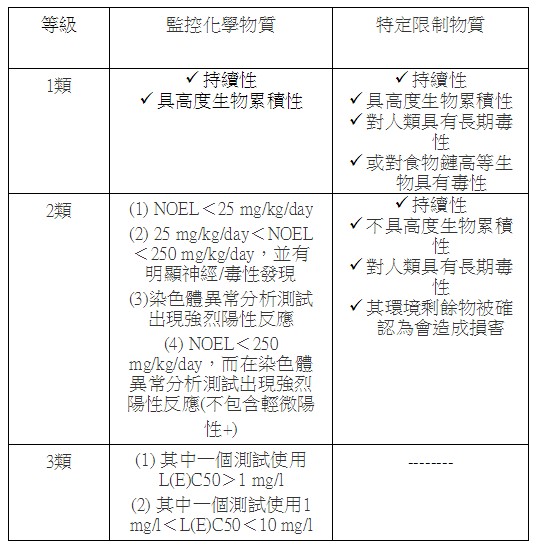

評估標準如下表:

表4 日本新化學品危害評估評估標準

(5)台灣環保署篩選毒化物作業原則

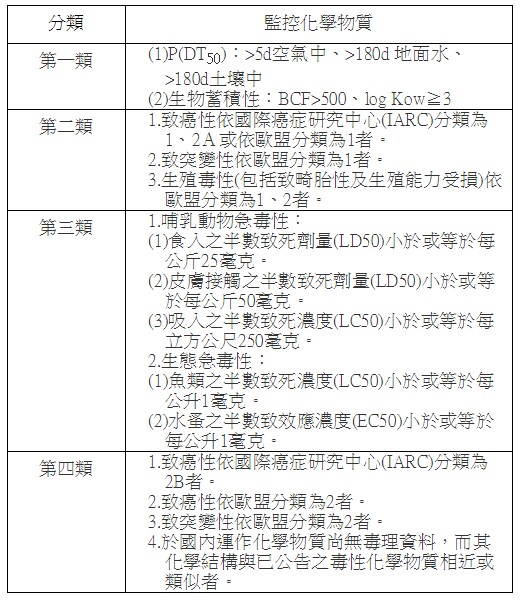

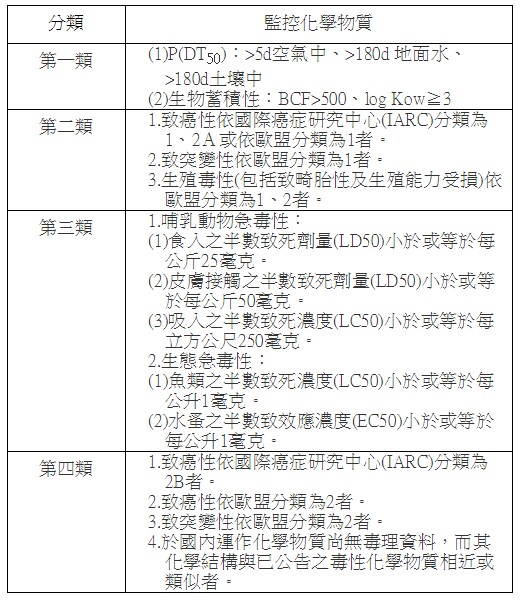

中華民國86年行政院環境保護署公告國內第一版之行政院環境保護署篩選認定毒性化學物質作業原則,依作業原則建立化學物質蒐集名單、化學物質觀察名單、毒性化學物質候選名單、評估公告列管方案及建議列管毒性化學物質名單。爾後,依據化學物質觀察名單中化學物質之毒理及環境特性資料,得召開毒性化學物質學者專家諮詢會議,評估化學物質列管可行性與其毒性分類,並將建議列管者納入毒性化學物質候選名單。

評估標準如下表:

表5 台灣環保署篩選毒化物評估標準

(二)、各國評估因子綜整

綜合對比國內外現有的PBT標準,其判定基準均以持久性、生物蓄積性和毒性為其評估因子,且評估流程也幾乎相同,除中國大陸以毒性作為優先評估項。持久性指標大多為水、土壤、沉積物或/和空氣中的半衰期,生物蓄積性指標為生物蓄積因數(BCF/BAF)或/和辛醇水分佈係數對數值log Kow,而毒性判定則多涉及人體健康標準和環境安全標準。在持久性和生物蓄積性的判定值有著些微的差異,因此持久性和生物蓄積性的判定標準較為一致。但由於大多數國家或國際組織在毒性判定並未明確依據,其最終結果將可能存在一定程度上的差異。

註解:標示☆者表示採用該因子進行分類判別

表6 各國化學物質評估因子採用綜整表

國內有關塑膠食品容器具及包裝材料衛生標準之制訂,多參考日本之相關規定。實際上日本化審法之評估方式著重於對生物的影響性,其監控與限制分類方式之考量較為周詳。另外,評估方法也皆採用國際認同之OECD檢測方法,對外展現的資訊也較為完整,非常適合初次建立相同制度者之參考與借鏡。

由於國內塑膠食品容器具及包裝材料產業中,高達97%以上為中小型企業,在自主評估產品安全性時,面對如此複雜及繁瑣的評估流程,無論是人力或財務之資源,皆難以因應。在此情況下,將無法參考美國及歐盟之運作方式,要求製造商自行完成評估工作。相對的,因國內主管機關之人力資源有限,也難以因應如此龐大的評估工作。

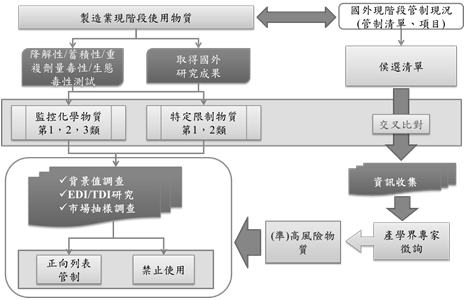

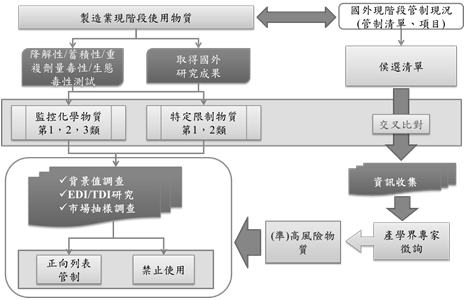

基於上述,唯有由政府主管機關尋適當之資訊收集方式,以收集建立自有之高風險危害物質資料庫。另外,根據適切的評估的模式,逐步建立高風險危害物質管制清單,並經由背景值調查、EDI/TDI之研究及市場抽樣調查,最後進行公告列管及禁止使用。下圖為高風險物質之資訊收集方式及高風險危害物質評估模式。

塑膠類食品容器具及包裝材料是極為普遍的日常生活用品,在食、衣、住、行、育、樂等人類生活需求中均可發現其相關產品。由於與食品接觸之相關塑膠製品,涉及使用行為與過程中『高風險危害物質』溶出至食物的風險,因此其衛生安全議題逐漸受到關注。

然而塑膠容器產品製造時,如使用之原料不良、製造技術不佳或其他人為因素,往往會導致後端產品發生衛生安全之疑慮。在國人飲食習慣中,為了生活的便利性與快速,盛裝食物或飲品大多選用塑膠材質之食品餐器具製品為主,另一方面因塑膠產品價格廉價、隨手可得,造就大眾喜愛使用塑膠製品的主因。目前塑膠製造工廠於加工時業者為了附予其外觀色彩、加工性及特殊功能上的需求…等目的,大多在製程中加入各種添加劑、改質劑或塑化劑…等,造成源頭原料的複雜化,這些微量的化學成分可能會經由使用過程或與各類食品接觸後,從塑膠容器中轉移到食品,致使有必要就食品衛生安全做進一步的管理。

在國際各先進國家中,目前已有不少國家訂定出較完整的危害物質評估模式,例如:日本化審法、歐盟新化學品政策(REACH)、中國新化學物質危害評估導則、台灣環保署篩選毒化物作業原則等,以下將就各國評估模式進行重點描述。

綜觀國內目前的管理模式可以發現,在後『市場監視的管理模式』下常會發生風險物質尚未受到列管,即被製造業者使用到產品的製程中。

隨著化學品鑑別分析技術的增強及人類對環境品質要求的不斷提高,一類具有持久性(Persistent)、生物蓄積性(Bioaccumulative)和毒性(Toxic)化學物質(統稱為PBT物質),PBT物質可在環境中長期存留食物鏈中,最後則傳遞回高等生物,致使產生致癌性、致畸性、內分泌干擾性、生殖毒性、免疫毒性等多種危害。

目前歐盟及各先進國家之安全管理組織,相繼推動在消費性產品公布各類危害物質管理規範,如歐盟的REACH、美國的TSCA、中國大陸的新化學物質環境管理辦法及日本的化審法。因此,以下將先針對歐洲、美國、日本及大陸…等國家進行簡要說明,摘錄各國評估模式中之重要評估因子,加以歸納與比較分析。

(1)美國毒性物質管制行動Toxic Substances Control Act (TSCA)

美國有毒性物質管制行動(Toxic Substances Control Act),簡稱TSCA,1976年開始實施。本法涵蓋工業化學品及其在生產和流通過程中的管理,建立了商用化學品報告、記錄、跟蹤、測試和使用限制等要求在內的一整套化學品管理制度。TSCA法將美國境內的化學物質分為“現有物質”(已列入TSCA名錄的物質)和“新物質”(未列入TSCA名錄的物質)來進行管理。1979年EPA公佈的首份TSCA現有化學物質共收錄入61000-62000種化學物質。截至2010年底,最新TSCA現有物質名錄已多達83000種,平均每年新增700多種新化學物質。對於“新化學物質”,通常情況下,企業需要在商業生產或進口前90天向EPA提交完整的預生產申報(PMN),除非法規豁免申報。

評估標準如下表:

表1 美國毒性物質評估標準

(2) 歐盟新化學品政策REACH

歐盟新化學品政策REGULATION (EC) No. 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (以下簡稱REACH),依據歐盟法規67/48/EEC對危害物質分類的定義,危害物質主要分成兩大類:(1)高度關切物質 (Substance of Very High Concern, SVHC)。(2)非高度關切物質但仍具有危險性。化學品安全評估的實質評估內容,包含人類健康、物理化學、環境有害評估、持久性、生物累積性、毒性物質、高持久性、高生物累積性等評估,如果物質被歸為高度關注物質(SVHC),還要進行暴露評估與風險特徵的描述。

評估標準如下表:

表2 歐盟新化學品危害物質評估標準

(3) 中國大陸的新化學物質環境管理辦法

2003年制定「新化學物質環境管理辦法」,為貫徹「新化學物質環境管理辦法」,規範新化學物質危害評估工作,2004年制定了「HJ/ T 154-2004新化學物質危害評估導則」,內容規定了的資料要求、評估方法、分級標準和評估結論編寫等事項。依據申報物質的一次性或全年累積性的生產或進口數量(Q)確定的危害評估水準。

根據新化學物質毒性綜合評估和暴露預評估分級進行健康危害評估。健康危害共分4級:極高危害、高危害、中等危害、低危害。依生態危害和環境暴露進行生態環境危害劃分為極高生態環境危害、高生態環境危害、中生態環境危害和低生態環境危害、無生態環境危害。

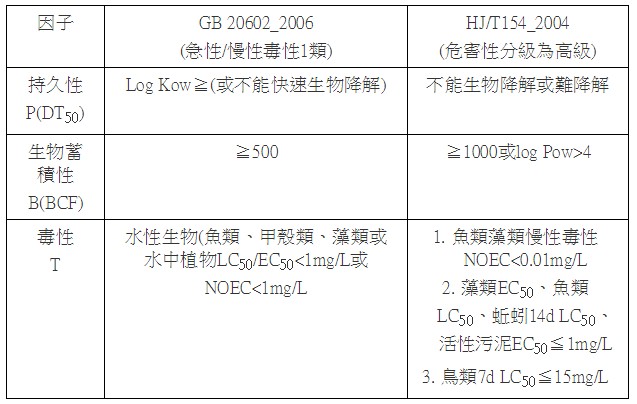

評估標準如下表:

表3 中國大陸新化學品環境物質評估標準

(4) 日本化審法 CSCL

日本於1973制定化學物質審査規制法関係,根據化審法建立一套風險危害物質的評估制度,針對新化學品生產或輸入前評估是否具有持久性等危害,並依化學品特性於生產、輸入及使用時判斷是否有管理之必要。化審法目前直接引用國際上較為通用OECD測試方法,以提供新化學品危害評估之結果。於 2011 年 4 月 1 日起,要求境內的製造商與進口商,進行所謂的年度通報作業,若無依法進行通報,則將會面臨可能無法順利製造或進口。

化審法目前直接引用國際上較為通用OECD測試方法,以提供新化學品危害評估之結果,包括:生物降解性測試 (OECD TG301C)、生物蓄積性測試 (OECD TG 107/177, TG 305)、重複劑量毒性測試、染色體結構變異測試 (OECD TG 407/408/422, OECD TG 471/473)、生態毒性測試 (OECD TG201/202/203)。

評估標準如下表:

表4 日本新化學品危害評估評估標準

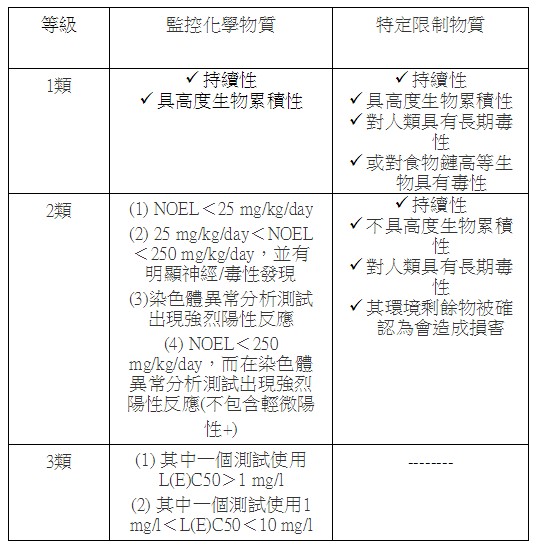

中華民國86年行政院環境保護署公告國內第一版之行政院環境保護署篩選認定毒性化學物質作業原則,依作業原則建立化學物質蒐集名單、化學物質觀察名單、毒性化學物質候選名單、評估公告列管方案及建議列管毒性化學物質名單。爾後,依據化學物質觀察名單中化學物質之毒理及環境特性資料,得召開毒性化學物質學者專家諮詢會議,評估化學物質列管可行性與其毒性分類,並將建議列管者納入毒性化學物質候選名單。

評估標準如下表:

表5 台灣環保署篩選毒化物評估標準

(二)、各國評估因子綜整

綜合對比國內外現有的PBT標準,其判定基準均以持久性、生物蓄積性和毒性為其評估因子,且評估流程也幾乎相同,除中國大陸以毒性作為優先評估項。持久性指標大多為水、土壤、沉積物或/和空氣中的半衰期,生物蓄積性指標為生物蓄積因數(BCF/BAF)或/和辛醇水分佈係數對數值log Kow,而毒性判定則多涉及人體健康標準和環境安全標準。在持久性和生物蓄積性的判定值有著些微的差異,因此持久性和生物蓄積性的判定標準較為一致。但由於大多數國家或國際組織在毒性判定並未明確依據,其最終結果將可能存在一定程度上的差異。

註解:標示☆者表示採用該因子進行分類判別

表6 各國化學物質評估因子採用綜整表

國內有關塑膠食品容器具及包裝材料衛生標準之制訂,多參考日本之相關規定。實際上日本化審法之評估方式著重於對生物的影響性,其監控與限制分類方式之考量較為周詳。另外,評估方法也皆採用國際認同之OECD檢測方法,對外展現的資訊也較為完整,非常適合初次建立相同制度者之參考與借鏡。

由於國內塑膠食品容器具及包裝材料產業中,高達97%以上為中小型企業,在自主評估產品安全性時,面對如此複雜及繁瑣的評估流程,無論是人力或財務之資源,皆難以因應。在此情況下,將無法參考美國及歐盟之運作方式,要求製造商自行完成評估工作。相對的,因國內主管機關之人力資源有限,也難以因應如此龐大的評估工作。

基於上述,唯有由政府主管機關尋適當之資訊收集方式,以收集建立自有之高風險危害物質資料庫。另外,根據適切的評估的模式,逐步建立高風險危害物質管制清單,並經由背景值調查、EDI/TDI之研究及市場抽樣調查,最後進行公告列管及禁止使用。下圖為高風險物質之資訊收集方式及高風險危害物質評估模式。