塑膠專欄

高延伸懸垂特性形狀記憶材料開發與運用

智能材料

形狀記憶材料是一種具備可透過外部刺激條件(光、電、熱等)達到本身形狀改變效果的材料,是一種相當適合運用作為量身訂做使用之塑膠材料,其所製作之產品可具備矯正、紓壓或單純造型變化之特性,未來的運用市場相當廣泛,是一種目前國內正在發展運用的材料。

現階段的形狀記憶材料中以”熱”致較為普遍,主要原因是因為熱的來源取得容易且控制方便,一般消費可自行透過如烘箱、吹風機、熱水等簡單的加熱設備達到塑性的目的。也因為如此,現階段的熱致形狀記憶材料及大部分以可塑溫度作為產品之間隔區,簡單的來說,可以分類成常溫(攝氏25度以上)、低溫(攝氏40度以上)與高溫(攝氏90度以上)三個區塊,而一般現階段國內醫療院所所使用之記憶型副木塑形溫度約為68-70度,即是屬低溫可塑之產品範圍,也是一般病患皮膚可以接受的溫度範圍。

現階段之熱致形狀記憶材料是否合用?

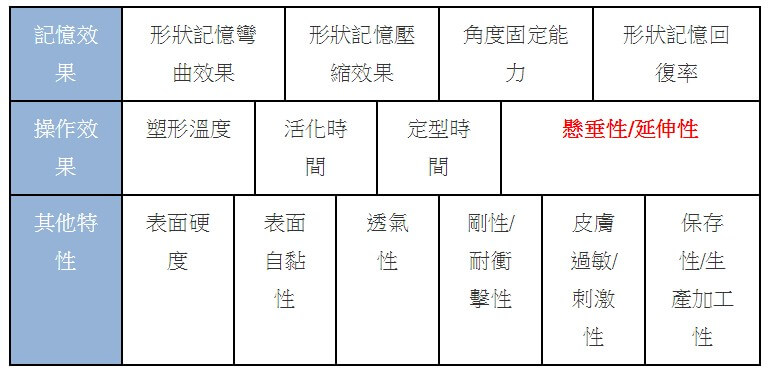

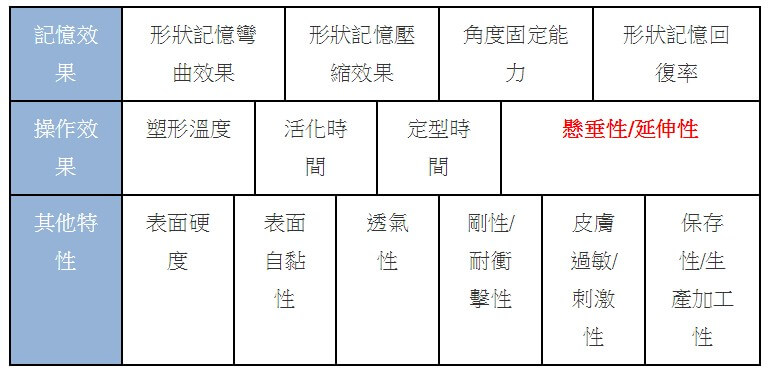

這個問題一直是產品開發商不斷在詢問的重點,而會有這個疑慮主要是因為製作相關產品的材料以進口為主,在國內苦無材料生產的情形下,開發商紛紛採用其他替代性材料進行商品的開發與製作,相對材料無法支援的情形下,產品開發僅能遷就材料的特性來設計,也導致產品的功能性無法展現,甚至會產生產品後端安全性的疑慮。其中,功能性的展現包含相多的種類項次,中心依造國內代理商、職能治療師經驗以及使用者回饋之訊息盤整形狀記憶材料特性與產品開發需求間的關係,整理出一部分重要的形狀記憶的特性如下表。

表一、部分重要的形狀記憶特性

過去形狀記憶材料大都強調在塑形溫度、材料強度以及記憶效果等部分,屬於比較偏重材料特性的展現上,本次文章將針對當中容易被忽略卻又相當重要之高延伸/高懸垂性特性進行說明。

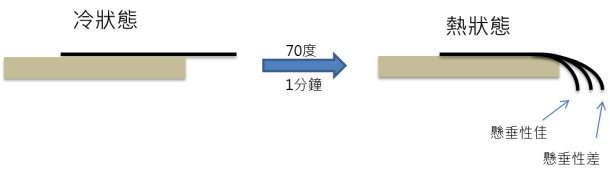

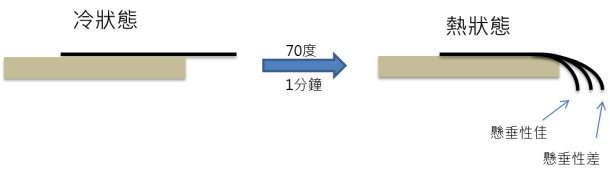

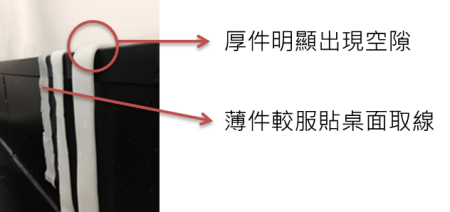

所謂的懸垂性主要是表達材料本身在固體狀態之垂流特性,懸垂特性可以由平放於桌邊的下垂程度來判斷,下垂程度或與桌面角度越小則代表懸垂特性越佳(如下圖一)。此懸垂特性可以讓材料更服貼於表面,亦代表有較佳之披覆特性,相對有助於使用時快速達到塑形效果,減少因為材料本身剛性所造成之空隙(如下圖)。

圖一、經過加熱後,材料可顯示出懸垂特性。

圖一、經過加熱後,材料可顯示出懸垂特性。

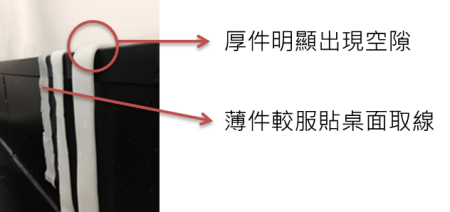

懸垂性的展現除了與材料本性相關外,也與材料的厚度(板材)以及加熱(活化)時間有關,而材料、厚度與活化時間又會有相互之影響關係。一般市售相關的板材厚度約為1.2mm至3.0mm左右,提高厚度有助於產品定型後之耐撞擊特性,但加熱活化需要較久的時間,依經驗會與厚度的增加而有倍數的成長關係。另外,薄件也相對會展現出較佳的懸垂特性(如下圖二)。 圖二、產品厚薄將影像其懸垂特性。

圖二、產品厚薄將影像其懸垂特性。

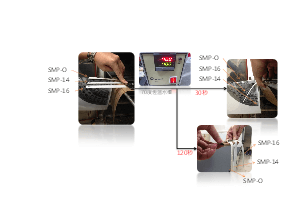

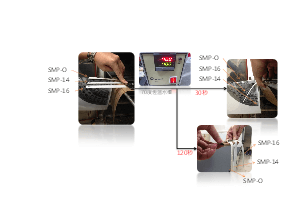

我們將市售產品與自製的板材進行懸垂特性的比較,所設定的實驗參數以板材厚度2 0.2mm置於70度恆溫水槽中30秒或120秒並取出以重力方式呈現其懸垂特性,左圖三較靠近量角器為現有進口市售產品SMP-O,另外兩件是中心自製材料,分別為SMP-14、SMP-16,此三件樣品在相同溫度下浸泡30秒後取出,市售SMP-O仍呈現無法塑形的狀態,但持續浸泡至120秒後取出,SMP-O與SMP-14都可獲得相當良好之懸垂性,此代表懸垂性的展現與材料塑形活化時間相關,主要是因為環境溫度尚未傳導至材料內部,導致材料只呈現外表或局部可塑特性。故合適的塑形條件必續配合使用環境的限制進行材料之設計,這也就是智能材料有趣的地方。

圖三、與市售板材產品之懸垂性比較。

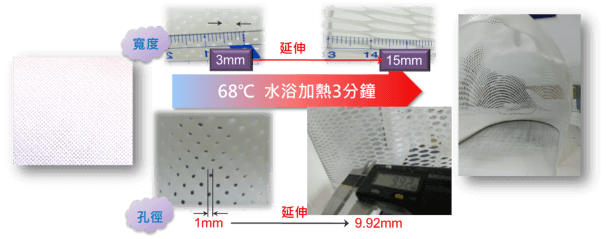

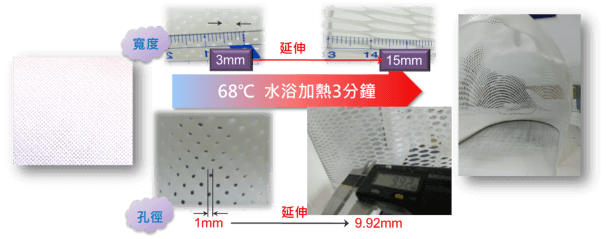

另一個延伸特性也有助於在使用時提高與被接觸物表面包覆的效果,就如同現階段醫院所使用之放療用之面部產品,如下圖,透過材料的高延伸性,可將原本平面的網格板材塑造成面部服貼的立體形式,中心實際透過中心同仁(高180公分,重90公斤)的試驗來量測延伸過後各區域的延伸倍變化,所測得之變化最小的區域分布在鼻頭、眉頭等臉部中心線部分,最低延伸倍率約為100%(代表無變化),而最高的延伸區域為兩頰,此兩頰中的網格線徑寬度由原本3mm延伸至15mm,約為500%;而孔洞由原本1mm延伸至9.92mm,約為992%,亦代表材料經過塑性後必須具備至少500%以上之延伸率。但值得注意的是,高度延伸的兩頰區域呈現強度下降的狀況,其經過手指外力的碰觸(60公斤的成人約1.2N)即會產生明顯變形,若要運用在保護件是不夠的。 圖四、可高延伸之形狀記憶產品。

圖四、可高延伸之形狀記憶產品。

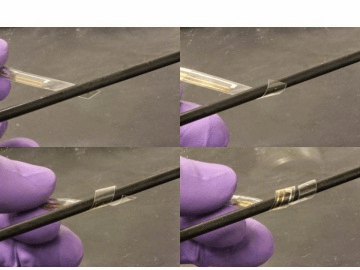

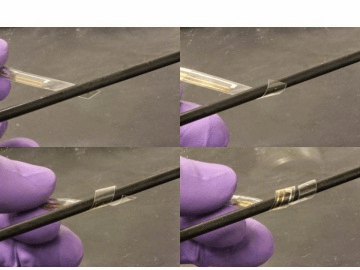

高貼附的形狀記憶材料除可以改善現有如副木產品操作上之方便性外,更具有相當多的未來運用想像空間,除可以在塑形使用時加方便服貼於表面上外,有國外研究單位將其服貼的特性運用在生物科技上,例如美國德州大學達拉斯分校(The University of Texas at Dallas)與日本東京大學(The University of Tokyo)合作,將其形狀記憶材料與晶片結合(圖五),預計透過高服貼特性與器官更貼合,減少體內排斥現象,而此電子晶片可長期依附體內組織,未來將被發展做為治療腦部、神經系統和體內器官長期性疾病與不適症狀的工具。

圖五、模擬晶片植入體內後變形的過程。

圖五、模擬晶片植入體內後變形的過程。

*http://uonlineblog.blogspot.com/2014/05/blog-post_6625.html

現階段的形狀記憶材料中以”熱”致較為普遍,主要原因是因為熱的來源取得容易且控制方便,一般消費可自行透過如烘箱、吹風機、熱水等簡單的加熱設備達到塑性的目的。也因為如此,現階段的熱致形狀記憶材料及大部分以可塑溫度作為產品之間隔區,簡單的來說,可以分類成常溫(攝氏25度以上)、低溫(攝氏40度以上)與高溫(攝氏90度以上)三個區塊,而一般現階段國內醫療院所所使用之記憶型副木塑形溫度約為68-70度,即是屬低溫可塑之產品範圍,也是一般病患皮膚可以接受的溫度範圍。

現階段之熱致形狀記憶材料是否合用?

這個問題一直是產品開發商不斷在詢問的重點,而會有這個疑慮主要是因為製作相關產品的材料以進口為主,在國內苦無材料生產的情形下,開發商紛紛採用其他替代性材料進行商品的開發與製作,相對材料無法支援的情形下,產品開發僅能遷就材料的特性來設計,也導致產品的功能性無法展現,甚至會產生產品後端安全性的疑慮。其中,功能性的展現包含相多的種類項次,中心依造國內代理商、職能治療師經驗以及使用者回饋之訊息盤整形狀記憶材料特性與產品開發需求間的關係,整理出一部分重要的形狀記憶的特性如下表。

表一、部分重要的形狀記憶特性

過去形狀記憶材料大都強調在塑形溫度、材料強度以及記憶效果等部分,屬於比較偏重材料特性的展現上,本次文章將針對當中容易被忽略卻又相當重要之高延伸/高懸垂性特性進行說明。

所謂的懸垂性主要是表達材料本身在固體狀態之垂流特性,懸垂特性可以由平放於桌邊的下垂程度來判斷,下垂程度或與桌面角度越小則代表懸垂特性越佳(如下圖一)。此懸垂特性可以讓材料更服貼於表面,亦代表有較佳之披覆特性,相對有助於使用時快速達到塑形效果,減少因為材料本身剛性所造成之空隙(如下圖)。

懸垂性的展現除了與材料本性相關外,也與材料的厚度(板材)以及加熱(活化)時間有關,而材料、厚度與活化時間又會有相互之影響關係。一般市售相關的板材厚度約為1.2mm至3.0mm左右,提高厚度有助於產品定型後之耐撞擊特性,但加熱活化需要較久的時間,依經驗會與厚度的增加而有倍數的成長關係。另外,薄件也相對會展現出較佳的懸垂特性(如下圖二)。

我們將市售產品與自製的板材進行懸垂特性的比較,所設定的實驗參數以板材厚度2 0.2mm置於70度恆溫水槽中30秒或120秒並取出以重力方式呈現其懸垂特性,左圖三較靠近量角器為現有進口市售產品SMP-O,另外兩件是中心自製材料,分別為SMP-14、SMP-16,此三件樣品在相同溫度下浸泡30秒後取出,市售SMP-O仍呈現無法塑形的狀態,但持續浸泡至120秒後取出,SMP-O與SMP-14都可獲得相當良好之懸垂性,此代表懸垂性的展現與材料塑形活化時間相關,主要是因為環境溫度尚未傳導至材料內部,導致材料只呈現外表或局部可塑特性。故合適的塑形條件必續配合使用環境的限制進行材料之設計,這也就是智能材料有趣的地方。

圖三、與市售板材產品之懸垂性比較。

另一個延伸特性也有助於在使用時提高與被接觸物表面包覆的效果,就如同現階段醫院所使用之放療用之面部產品,如下圖,透過材料的高延伸性,可將原本平面的網格板材塑造成面部服貼的立體形式,中心實際透過中心同仁(高180公分,重90公斤)的試驗來量測延伸過後各區域的延伸倍變化,所測得之變化最小的區域分布在鼻頭、眉頭等臉部中心線部分,最低延伸倍率約為100%(代表無變化),而最高的延伸區域為兩頰,此兩頰中的網格線徑寬度由原本3mm延伸至15mm,約為500%;而孔洞由原本1mm延伸至9.92mm,約為992%,亦代表材料經過塑性後必須具備至少500%以上之延伸率。但值得注意的是,高度延伸的兩頰區域呈現強度下降的狀況,其經過手指外力的碰觸(60公斤的成人約1.2N)即會產生明顯變形,若要運用在保護件是不夠的。

高貼附的形狀記憶材料除可以改善現有如副木產品操作上之方便性外,更具有相當多的未來運用想像空間,除可以在塑形使用時加方便服貼於表面上外,有國外研究單位將其服貼的特性運用在生物科技上,例如美國德州大學達拉斯分校(The University of Texas at Dallas)與日本東京大學(The University of Tokyo)合作,將其形狀記憶材料與晶片結合(圖五),預計透過高服貼特性與器官更貼合,減少體內排斥現象,而此電子晶片可長期依附體內組織,未來將被發展做為治療腦部、神經系統和體內器官長期性疾病與不適症狀的工具。

*http://uonlineblog.blogspot.com/2014/05/blog-post_6625.html