塑膠專欄

綠色塑膠之發展與全球最新法規要求

綠色環保

全球工業產品有90 %以上是以石油為原料,由於全球暖化,溫室效應所導致極端氣候災害等問題、石油蘊藏枯竭全球資源過度消耗等,石化產業轉型成為當務之急。採購綠色商品已成為趨勢,減碳產品更是未來的潮流。歐美日等先進國家已積極發展生質材料之技術研究與配套推動政策,在美國更制定生質塑膠使用計畫。早期生質材料主要以生物可分解性為主流,而隨著消費者環保意識高漲,綠色產品已從生物可分解性材料擴大為生質材料。生物塑膠(Bioplastics)應用於工業產品,從最早期的包裝材料(塑膠袋、免洗碗、盤、杯、刀、叉、匙等餐具),發展至今則擴大應用範圍,如:化妝品盒、DVD盒、3C產品(隨身聽外殼、手機外殼、電腦外殼…等)、汽車內裝(座椅、踏墊、方向盤、冷卻水箱、車門內飾板…等)及醫療用品(口罩、護目鏡...等)。2011年,全球生質材料產能約85萬噸,藉由不同領域產品之應用,預估到2016年,全球生質材料產能將上升至370萬噸,預估2020年其產值約可達100億美元。

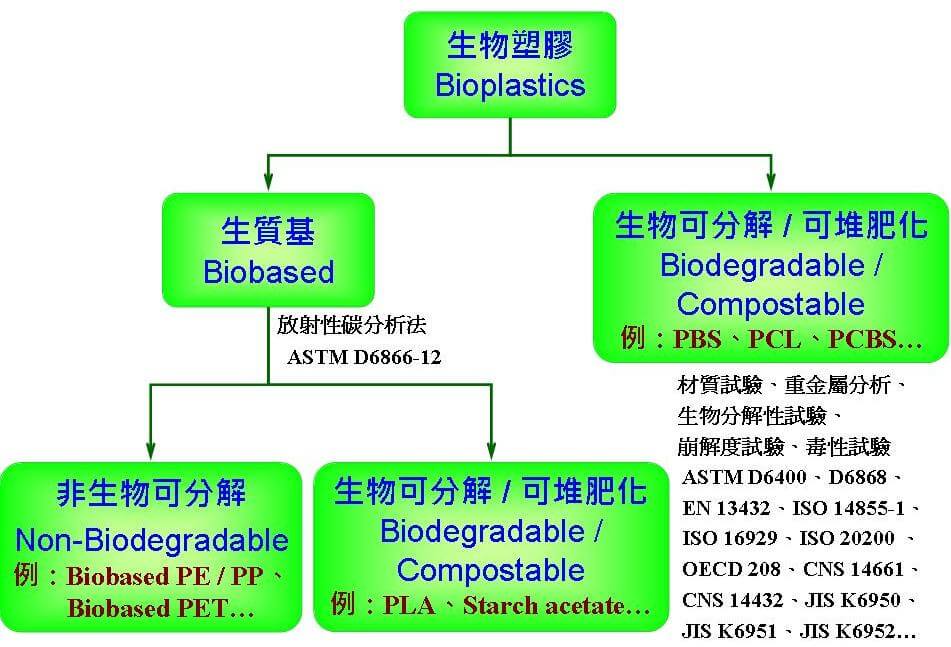

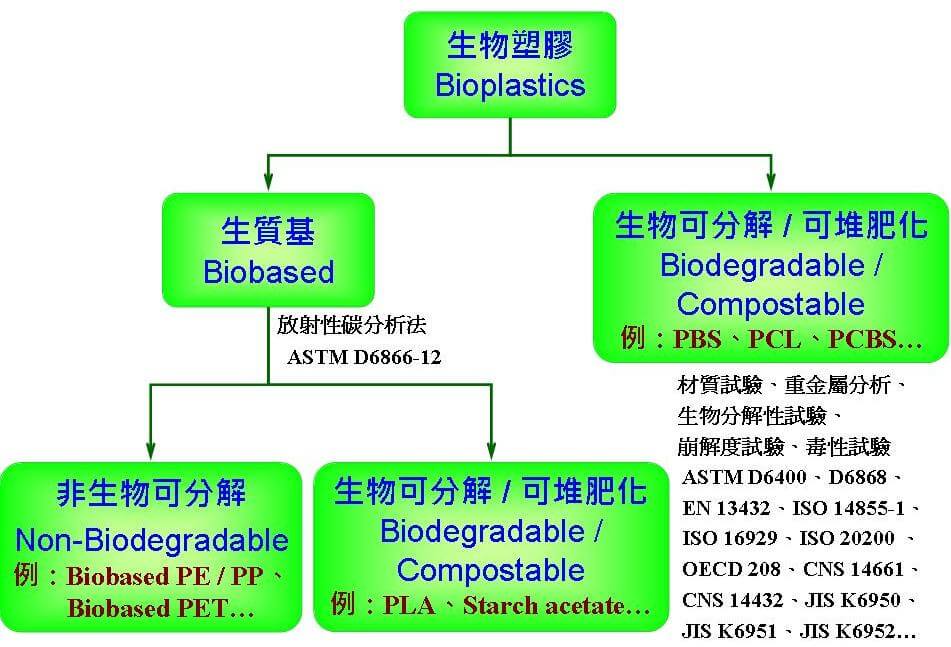

生物塑膠產品依據原料來源及特性之不同,可分為:生物可分解性/可堆肥化非生質基塑膠、生質基並具可生物分解性/可堆肥化塑膠、生質基非生物可分解性塑膠等三大類別。由於生質塑料所製成的產品和石化塑料製成的產品,在外觀上並無任何差異,消費者無從辨識,因此發展出相關檢測方法與認證標章,以證明使用材料為生質基來源。依據生物塑膠製品分類,產品測試主要分為生質含量鑑定及生物可分解性 / 可堆肥化試驗兩大類,如圖一所示。 圖一、生物塑膠分類及檢測方法

圖一、生物塑膠分類及檢測方法

生質基測試

ASTM D6866是美國材料試驗協會因應美國農業部「Bio Preferred Program」所制定之標準,該方法使用放射性碳含量分析來確認樣品的生物基含量,目前最新版為ASTM D6866-12,其採用加速質譜儀法或液體閃爍計數器法,為國際上廣泛接受之生質含量鑑定標準。德國、比利時、日本等國均採用此標準作為標章核發之依據。

檢測方法是透過檢測未知樣品中放射性碳(14C)的相對數量與現代大氣中放射性碳含量比較而得的。生質材料為新碳源,同時含有同位素14C和12C,而 14C的半衰期約為5730 ± 40年;化石材料因年代久遠,因此不再含有14C只有12C,故樣品經適當前處理後,使用分析儀器檢測14C和12C之比例。

生物可分解性 / 可堆肥化測試

生物可分解塑膠在一般環境下不會分解,惟在適當的堆肥環境下(溫度、濕度、氧氣、微生物及磷、鉀、氮存在於土壤中)才會被微生物加速分解成CO2和H2O。為確保掩埋後的塑膠製品能在土壤中可被分解,且分解後之堆肥其重金屬和有機物之含量不可危害到植物生長,以滿足具分解性、可堆肥化之特性,日本、德國、美國、芬蘭及台灣…等,均制訂出相關規範及檢測標準。主要檢測分為:材質試驗、重金屬分析、生物分解性試驗、崩解度試驗及毒性試驗。

表一、管制金屬與其他毒性物質表

生物塑膠產品依據原料來源及特性之不同,可分為:生物可分解性/可堆肥化非生質基塑膠、生質基並具可生物分解性/可堆肥化塑膠、生質基非生物可分解性塑膠等三大類別。由於生質塑料所製成的產品和石化塑料製成的產品,在外觀上並無任何差異,消費者無從辨識,因此發展出相關檢測方法與認證標章,以證明使用材料為生質基來源。依據生物塑膠製品分類,產品測試主要分為生質含量鑑定及生物可分解性 / 可堆肥化試驗兩大類,如圖一所示。

生質基測試

ASTM D6866是美國材料試驗協會因應美國農業部「Bio Preferred Program」所制定之標準,該方法使用放射性碳含量分析來確認樣品的生物基含量,目前最新版為ASTM D6866-12,其採用加速質譜儀法或液體閃爍計數器法,為國際上廣泛接受之生質含量鑑定標準。德國、比利時、日本等國均採用此標準作為標章核發之依據。

檢測方法是透過檢測未知樣品中放射性碳(14C)的相對數量與現代大氣中放射性碳含量比較而得的。生質材料為新碳源,同時含有同位素14C和12C,而 14C的半衰期約為5730 ± 40年;化石材料因年代久遠,因此不再含有14C只有12C,故樣品經適當前處理後,使用分析儀器檢測14C和12C之比例。

生物可分解性 / 可堆肥化測試

生物可分解塑膠在一般環境下不會分解,惟在適當的堆肥環境下(溫度、濕度、氧氣、微生物及磷、鉀、氮存在於土壤中)才會被微生物加速分解成CO2和H2O。為確保掩埋後的塑膠製品能在土壤中可被分解,且分解後之堆肥其重金屬和有機物之含量不可危害到植物生長,以滿足具分解性、可堆肥化之特性,日本、德國、美國、芬蘭及台灣…等,均制訂出相關規範及檢測標準。主要檢測分為:材質試驗、重金屬分析、生物分解性試驗、崩解度試驗及毒性試驗。

- 材質試驗:定義測試樣品之塑膠材料、樣品中至少含有50 %揮發性固體含量、無機物含量及樣品中附加物(如油墨)之重量組成不得超過1 %。

- 重金屬分析:避免來自測試樣品中所含之重金屬、有毒殘留物,於掩埋後殘留於土壤中造成環境污染,表一為各國生物可分解標章中所規定之管制金屬及毒性物質之限制。

表一、管制金屬與其他毒性物質表

- 生物分解性試驗:瞭解測試樣品在特定的環境條件下,是否可被細菌分解。測試時間最長可達180天,量測分解過程中所釋放出的CO2的量以推算樣品的分解率是否達到規範要求,90 %以上。

- 崩解度試驗:測試樣品於堆肥中,經84天掩埋再以2 mm篩網過篩後,殘留量≦ 10 %。由於最終計算係以樣品經過篩後剩餘量進行計算,故測試樣品須備製成特定尺寸後再進行試驗。

- 毒性試驗:確保測試樣品於崩解試驗後,所產出之堆肥土壤無生態毒性,不會危害植物生長。為避免測試樣品與生物廢料之混合物不會過度膨鬆,因此在進行崩解度試驗時,測試樣品使用粒狀或細粉狀進行試驗,再將經崩解試驗後之堆肥,以篩網過篩後進行植物生長試驗,最終依據種苗萌芽率、存活率、生質量進行判定。